本文将深入分析当前中国足球队与1994年世界杯预选赛期间中国足球队之间的差距,并探讨历史与现实的鲜明对比。从四个方面入手,首先分析两队的整体水平和竞争力,其次探讨球员的个人能力与素质,再者比较当时与现在的足球管理体制,最后考察社会与文化背景对球队的影响。文章旨在为读者提供一个全面的视角,了解中国足球现状背后的原因及其发展方向。

1、整体水平与国际竞争力差异

1994年,中国国家足球队在世界杯预选赛中展现出了强劲的竞争力,虽然最终未能突破亚洲区预选赛的重重关卡,但当时的队员无论是个人能力还是集体战术的配合,都展现出较高的水平。1994年队伍的防守稳固、进攻犀利,尤其是在与强队对阵时,能够展现出与世界级球队对抗的潜力。

然而,时至今日,中国足球的国际竞争力却显得日渐衰弱。从过去的“几近突破”到如今的频繁跌入低谷,国足在与世界足球强国的对抗中几乎没有任何优势。在世界大赛中,中国队缺乏足够的实力和稳定性,尤其是与欧洲、南美的顶级球队相比,差距显而易见。

这种差距的根源不仅在于球员的个人能力的不足,还体现在集体战术和团队配合的缺失。1994年队伍中的球员有着较强的团队意识和战术执行力,而现如今,国足的配合常常显得杂乱无章,战术执行也没有充分的落实。

2、球员素质与个人能力差异

1994年,尽管中国足球的整体水平与欧洲、南美等强队仍有差距,但在球员的技术素质和身体条件上,队员们展现出极大的潜力。当时的球员中,如范志毅、李明、郝海东等,都具备了较高的个人技术和身体素质。他们不仅能够在国内联赛中表现出色,也能在面对强敌时有较好的表现。

PG电子模拟器相比之下,当前的国足在球员的个人能力方面远远落后于1994年球队。如今的球员虽然在身体条件和技术细节上有了一定的进步,但整体的技术水平与国际强队的球员差距依旧显著。例如,传球的精度、控球的稳定性、进攻的创造力等方面,现有国脚表现较为平庸。

与此同时,国内足球的青训体系仍然处于较为薄弱的状态,优秀球员的培养仍然受限。相比之下,1994年的队员多来自于较为优秀的青少年培训体系,在较为高水平的联赛环境中成长起来。此差异在很大程度上影响了目前国足的整体实力。

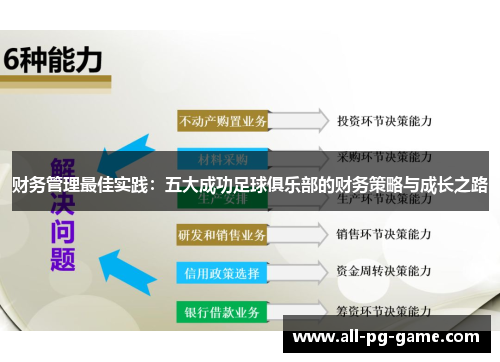

3、足球管理体制与发展环境的差距

1994年中国足球的发展环境虽然相较于其他足球强国仍显落后,但当时的中国足协在管理上较为集中,团队建设相对稳定。那时的球队管理思路较为清晰,教练员与球员之间的沟通较为顺畅,技术与战术的贯彻执行较为到位。足球俱乐部与国家队之间的合作也较为紧密。

然而,随着中国足球职业化的推进,管理层的决策不稳定和联赛的高度商业化反而导致了球队内外的诸多问题。俱乐部之间的利益冲突、管理体制的不透明、外籍教练的频繁更替,都影响了球队的长期发展。尤其是高层管理的更迭频繁,使得整个足球体制处于不断调整和改革之中,球队的稳定性受到很大影响。

更为重要的是,近年来中国足球的管理和决策往往过度依赖外部资源,忽视了自身的足球文化和本土人才的培养,这也使得中国足球的基础薄弱,短期内难以取得实质性的突破。

4、社会文化与足球氛围的变化

在1994年,尽管中国足球的基础设施不够完善,但全社会对足球的关注度较高,民众对国家队的期望也更加积极。那时,足球在国内文化中占据重要地位,尤其是在一些城市,足球是青少年最为热衷的运动之一。许多足球人才也正是在这种氛围中成长起来。

然而,随着中国社会的快速变化,足球在文化中的地位逐渐下降。随着娱乐产业的多元化,足球的观众群体逐渐分散,尤其是年轻一代的关注点不再集中于足球,这导致了青少年对足球的热情逐渐减退,缺乏足够的后备力量。此外,足球的职业化运作和商业化发展也使得球员的心态逐渐发生变化,部分球员的职业精神和国家荣誉感逐渐削弱。

此外,随着足球管理体制的不稳定,民众对国足的支持也逐渐减弱。在许多球迷眼中,国家队似乎已经不再是他们心中最为重要的符号,部分人甚至对球队的表现感到失望和无奈。这种社会氛围的变化,无形中影响了球队的精神面貌和表现。

总结:

通过对比1994年中国足球队与当下国足的差距,我们可以清楚地看到,两者之间在整体水平、球员素质、管理体制以及社会文化等方面的巨大差异。1994年球队的顽强拼搏精神和相对清晰的管理思路,为当时的中国足球奠定了坚实的基础。而如今,国足面临的则是一个复杂的局面,球员能力不足、管理层频繁更迭、社会文化氛围冷淡等因素,使得中国足球的未来充满挑战。

尽管如此,我们依然应该保持对中国足球的希望。只有通过系统的改革与持续的投入,改善青训体系,提升球员的综合素质,并创造更加健康的足球文化氛围,才能逐步缩小与世界强队的差距,为中国足球的腾飞创造条件。未来的中国足球,仍然有可能重新崛起,在世界舞台上绽放光彩。